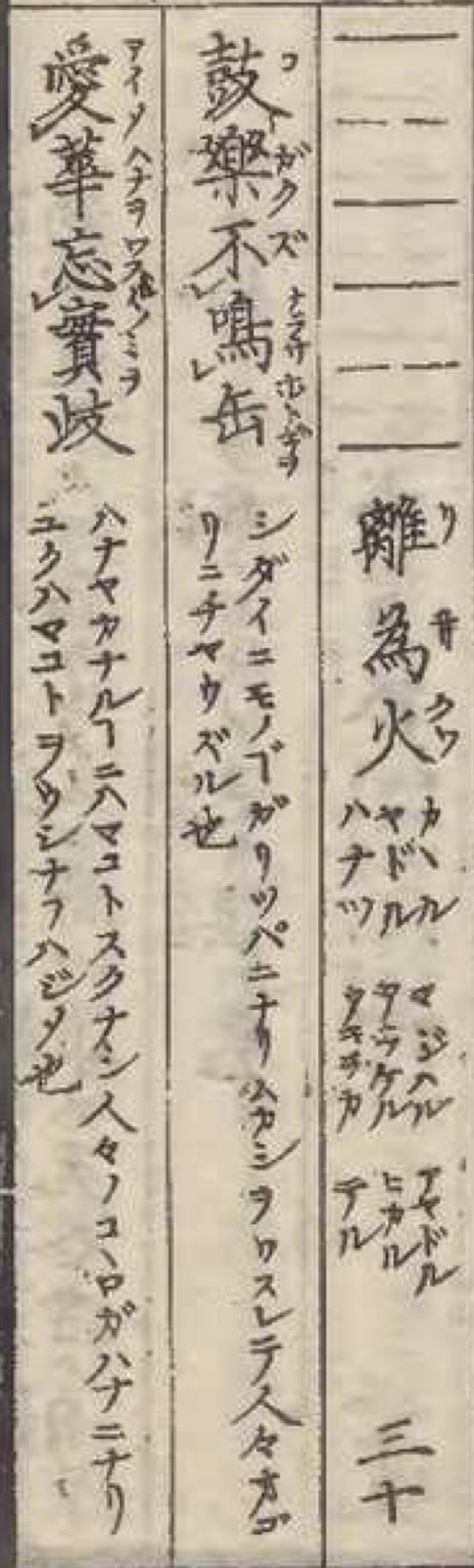

周易64卦384爻占断

179、離為火(りいか)5爻

◇ 離とは何か?

離為火(りいか)は「明・文明・付着」を象徴する卦です。

火は自らの力だけで燃え続けることはできず、

必ず何かに宿ってはじめて光となります。

この性質から、離は 明の徳 と同時に

何かに依ってこそ役目を果たす慎み深さ を教えてくれる卦といえます。

火は盛んになれば一気に燃え広がり、

衰えればすぐに力を失う――

その揺れやすさが、離の卦が持つ「明の不安定さ」を象徴しています。

離の教えとは、

明を保ちながら、過剰にも不足にも傾かず、正しい位置で光を放つこと。

そこには節度・謙虚さ・適度のバランスが欠かせません。

⸻

◆ 卦全体が教えてくれること

離の光は明るいものの、その輝きはとても揺らぎやすいものです。

光が揺れれば影も動き、心もまた不安定になります。

ここで説かれる教えは、

「光を扱うには、心の落ち着きこそが必要だ」

という一点です。

明とは単に外を照らすものではなく、

自分の内側――思考・感情・立ち位置――を照らし出す力でもあります。

焦りに駆られたり、気分に任せたりすると、

その光は簡単に曇ります。

冷静さと静かな姿勢が、明を正しい方向へ導くのです。

⸻

◆ 五爻の爻辞と解釈

【爻辞】

「涕(なみだ)を出して沱若(たじゃく)たり。戚(いた)みて嗟若(さじゃく)たり。吉。」

【象伝】

「六五の吉は、王公に離(つ)けばなり。」

■ 解釈

五爻は卦の中心であり、王の位置に相当します。

しかしその本質は 陰柔 で、実力よりも責任が重くのしかかりやすい位置です。

真上から圧迫してくるのではなく、

むしろすぐ下の四爻(=「公」、強く勢いのある存在)から

圧力がかかるため、心が揺れやすくなっています。

そのため爻辞には、

- 涙が溢れるほどの憂え(沱若)

- 心が痛み、思わずため息が漏れるほどの嘆き(嗟若)

が描かれています。

ただし、これは弱さの象徴ではありません。

柔中の徳を保ち、自分の位を慎み深く守ろうとする姿勢 が表れているのです。

四爻は剛健で気性の強い存在ですが、

五爻はあえてこれを押さえ込まず、

適切に「離(つ)いて」協力しながら政を進める 道を選びます。

象伝の「王公に離く」とは、

五爻(王)が四爻(公)の剛を適切に用い、

謙虚さをもって大局を治めるために吉となる、

という意味です。

つまり、

- 王(五爻)は柔で大局をみる

- 公(四爻)は剛で実務を担う

この二つが調和するとき、涙の中から吉が生まれる、というわけです。

⸻

◆ 含まれる教え

- 高位にあっても、強く出る必要はなく、むしろ柔らかい姿勢が吉を呼ぶ

- 謙譲は弱さではなく「明の徳」を守る力

- 苦しさの中でも節度と冷静さを失わないこと

- 周囲の力を適切に借り、独断を避ける

- 悲しみは、次の吉へ向かうための“浄化”として働くことがある

⸻

◆ 仕事

五爻を得たとき、仕事では悩みや負担を感じやすい時期です。

責任ばかりが重く、実力が追いつかないように思える場合もあります。

しかし、その苦しさは

柔の徳を守りながら調整役に回ることで減じていきます。

- 有能な部下や後輩をうまく活かす

- 自分が前面に出すぎない

- 年上・経験者の助力を仰ぐ

こうした姿勢が運気を開く鍵となります。

新規事業や拡張は向きません。

今あるものを丁寧に維持し、少しずつ整理してゆくほうが賢明です。

⸻

◆ 恋愛・婚姻

恋愛・婚姻では、心が揺れやすく、涙することもある時期です。

思うように進まない、迷いや不安が多い――

そんな状態になりがちです。

しかし五爻は 最終的には吉 に落ち着くという特徴があります。

- 最初は障害があっても、後に安定する

- 条件が揃わずとも、粘り強く続けると道が開ける

- 選り好みを続けるより、等身大の相手を受け入れるほうが吉

「泣き泣き嫁ぐ」という表現の通り、最初は苦労があるかもしれませんが、

結果として悪い縁ではないことが多いのです。

⸻

◆ 離為火(五爻)が教えてくれる生き方

離の五爻は、

弱さに見える涙が、むしろ明を守る力になる

という深い教えを持っています。

責任を背負い、重圧に押され、涙が出るようなときこそ、

人は本当の謙虚さと柔らかさを取り戻すものです。

- 強がらない

- 無理に押し通さない

- 周囲と調和しながら進む

こうした姿勢が、沈みかけた光に再び命を灯すのです。

火は他に付いてこそ燃えるように、

人もまた周囲とうまく結びつくことで明を取り戻します。

悲しみの中でこそ芽生える「柔の力」。

それを大切にして歩むことこそ、

離為火・五爻が示す人生の智慧といえるでしょう