周易64卦384爻占断

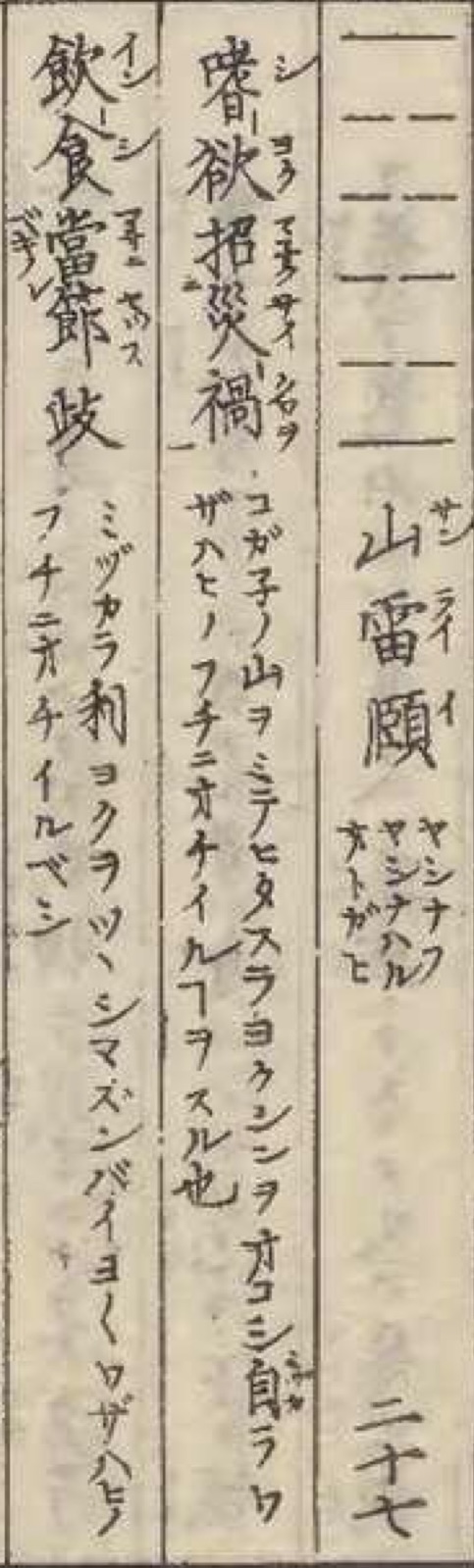

161、山雷頤(さんらいい)5爻

◇ 頤とは何か?

山雷頤(さんらいい)は、「養い」や「育み」を意味します。

上卦の山(艮)は「止」、下卦の雷(震)は「動」。

動と静の均衡の中で、人が何を取り入れ、何を慎み、どう他を養うかという“生命の摂理”を説く卦です。

頤(おとがい)は口を象り、物を食む形から、正しい受け取り方・与え方・支え方を教えています。

⸻

◆ 卦全体が教えてくれること

頤の卦は「正しく養い、正しく養われる」ことの重要性を説きます。

他人を養う立場の者は、欲や独断を捨てて、徳をもって人を導かねばならない。

また、養われる立場の者も、盲目的な依存をせず、誠と理によって受けるべきものを選ばねばならない。

この卦が教えるのは、徳による相互扶養と、その節度の保ち方です。

⸻

◆ 五爻の爻辞と解釈

【爻辞】

「経(つね)に拂(もと)る。貞に居るに吉。大川を渉(わた)る可(べか)らず」

【象伝】

「貞に居るの吉は、順もって上に從うなり。」

解釈:

五爻は頤の主爻にして君位に当たります。

本来ならば、民を広く養い導く中心の位ですが、陰爻であるために実力・権威ともに不足し、

自ら養いの資を保つことができません。

上爻(陽)に頼り、その支援によって自らも養われる立場にある――

それゆえに「経(つね)に拂(もと)る」と言われます。

つまり、理想と現実が一致せず、常に道の順を外れた状態です。

しかし、それを嘆いて強引に行動すれば、かえって災いを招く。

象伝が言うように「順もって上に從う」こと、

すなわち自らの不足を認め、上の導きを受け入れ、

静かに貞を守ることが吉とされます。

「大川を渉る可からず」とは、

現状での無理な拡張や新規行動――つまり危険を冒す挑戦を戒める言葉です。

勢いに任せて事を起こせば、支えのない舟で大河を渡るようなもの。

沈むよりほかはありません。

⸻

◆ 含まれる教え

- 実力以上の行動は慎め。 現実を見極め、身の丈を守ることが肝要。

- 不満を抱かず、静かに位を保て。 順応こそ最上の徳。

- 支援を仰ぐことを恥じるな。 上の導きを受け入れ、調和の中に安定を見出す。

- 「大川を渉る可からず」――焦りの行動は凶。静観こそ吉。

⸻

◆ 仕事

この爻を得た時は、指導権や主導力を失っている時期です。

実務や管理を進める力が自らに乏しく、今は上位や外部の力に従うべき局面。

独断で動けば誤算を招き、苦労が報われません。

新規事業・改革・拡張はすべて凶。

もし避けられない場合は、上爻のような指導者・相談役・顧問格の人に協力を仰ぐことが吉です。

また、成果が表面上成功に見えても、内実を伴わない「有名無実」となりやすい時。

外見に惑わされず、内実の充実を図ることを心がけるべきです。

⸻

◆ 恋愛

婚姻運は低調です。

地位や力量の不釣り合い、主導権の欠如などにより、まとまりにくい時期と見ます。

上辺の条件や立場に左右されやすく、現実の支えを欠く関係は続きません。

ただし、すでに結ばれている関係においては、

賢明な仲介者・相談相手(上爻の象)の助けを得れば、問題を乗り越えられます。

恋愛でも、焦らず相手に任せる姿勢が運を安定させます。

⸻

◆ 山雷頤(五爻)が教えてくれる生き方

この爻が教えるのは、「力を失った時こそ、静かに徳を養う」という姿勢です。

実権がない時は、焦って動かず、信頼できる者に託して時を待つ。

これが「貞に居るの吉」という教えです。

真の賢者は、己の限界を知り、上に順うことで新たな道を開く。

力が尽きても、道を失わぬ心があれば、やがて風向きは変わります。

それこそが、頤の五爻が示す――

「静かなる中にこそ、真の養いがある」という真理なのです。

コメント